更新

第4回企画展「田村泰次郎再発見」

田村泰次郎展に寄せて

三重県立図書館長 雨森 弘行 平成五年六月、新館に開設される文学コーナーに展示する資料を収集するため、三好夫人のもとへ、田村泰次郎資料の寄贈依頼に伺って早くも二年近くの歳月が流れました。

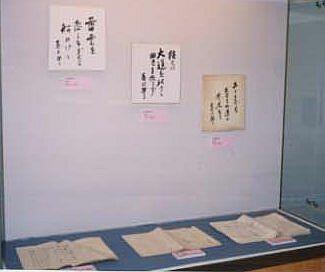

九千点にも及ぶ資料が到着したのがその年の10月、全ての資料の整理が済み、「田村泰次郎文庫目録」が完成したのは、昨年の秋でした。

それから半年の準備を経て、漸くここに企画展示「田村泰次郎再発見」を開催できる運びとなりました。

生前、病床で、「三重県にもう一度帰りたい」と言っていた御夫君の御遺志を叶えるべく、これまで大切に資料を保存され、そして、このたびの寄贈を御快諾されました奥様の御厚志に改めて心から感謝申し上げる次第です。

1 揺籃のとき(明治44年から昭和4年)

1911年(明治44年)三重県三重郡富田村に父左衛士、母明世の次男として生まれ、富田尋常高等小学校を経て、旧制富田中学(現在四日市高校)を卒業までの18年間を三重県で過ごす。中学時代は、剣道部の主将として活躍した。また5年先輩には、同じく早稲田大学へ進んだ作家丹羽文雄がいた。父は土佐の出身で、明治32年から大正12年まで富田中学校長を勤めた。母は京都の人で、八坂神社宮司の娘であった。彼の剛毅で生真面目な性格は、土佐出身の教育者である父の血であろうし、人情細やかで誰からも好かれた彼の性格は、京都人である母の血と少年時代の彼を育んだ三重の地の穏やかさの成せる技であろう。

2 青衫のとき(昭和4年から昭和9年)

早稲田高等学院入学の当初から、文学活動を開始し、各種の同人誌、雑誌に数多くの文芸評論、小説を発表し、当時の文学界において大物新人作家として認められ、その才能を期待された。また興味は演劇にも向けられ、早稲田劇研究会の一員として、新国劇の種々の公演にも出演した。この経験は、戦地での宣撫工作演劇隊の指導や戦後の文士劇の立役者田村泰次郎の基礎ともなった。

3 純情と無頼のとき(昭和9年から昭和14年)

大学卒業後、文芸雑誌「新潮」に『選手』を発表して以来、新進作家として種々の雑誌に、評論、小説を発表しつつ文学活動を続けていたが、昭和14年ようやく「大学」「少女」の二冊を処女出版した。

また、個人生活では、石川達三や井上友一郎という文学仲間と喫茶店や酒場を回り、デカダンな日々を送る反面、一途に原節子に憧れ、美人女優李香蘭ともあくまで清らかな交際を続けるなど、純情と無頼の交錯する青春であった。当時の彼を、李香蘭は自伝『李香蘭私の半生』の中で、「精悍、無頼、朴訥、含羞の入り交じった文学青年だった」と書いている。

4 兵戎のとき(昭和15年から昭和20年)

昭和15年5月、29歳で陸軍に応召。久居33連隊で教育訓練ののち、11月、再召集で京都深草の連隊に配属、二等兵として中国山西省に出征。その後、敗戦まで中国大陸を転戦。戦地では幹部候補生試験を拒否して、一兵卒のまま過ごし、軍曹で敗戦を迎えた。

また、宣撫班員として、中国人俳優を使った「和平劇団」を組織し、中国人民と深く関わった。これらの経験が、『肉体の悪魔』『春婦伝』『蝗』他の戦争文学に生かされることとなった。

5 飛翔と安定のとき(昭和15年から昭和20年)

戦後の彼の文学には大きく二つの流れがある。

その一つは、戦争文学である。

復員後すぐ、『肉体の悪魔』によって、戦争という極限状態のなかにおける日本人兵士と中共軍女俘虜との愛と憎しみの姿をリアルに描き、『春婦伝』において、日本軍の中における朝鮮人慰安婦問題にいちはやく着目し、日本軍兵士と朝鮮慰安婦の恋愛を描いた彼は、その後も『蝗』『檻』等の戦場を舞台にした名作を輩出した。また、復員兵の眼から眺めた日常を描いた『失われた男』『男鹿』等の名作も大きな意味でこの流れに入れることができよう。

いまひとつの流れは、時々刻々移り変わる敗戦後日本の風俗描写である。

「永い間精神主義的伝統に囚われてきた日本人が、人間らしい人間として、近代化するには一度は「肉体」という門をくぐらねばならない」という思いを込めて、敗戦直後の日本の世相を題材に『肉体の門』を書き上げた彼は、この一作によって一躍文壇の寵児となり、風俗色の強い作品を量産してゆくのである。

その後、40年間、いつの時代にも多くの読者と友人に愛され、文学と、美術と、人間と、人間社会をこよなく愛しつづけた田村泰次郎は昭和58年11月2日、71歳の天寿を全うした。

田村泰次郎略年譜

2 青衫のとき 昭和4年から昭和9年

| 年 | 文学活動 | 演劇活動 |

|---|---|---|

| 昭和4年 | 早稲田劇研究会の一員として、新国劇に応援出演。 | |

| 昭和5年 | 河田誠一等と同人誌「東京派」を創刊。 | 大学祭に菊池寛作「入れ札」を上演。国定忠治を演じる。 |

| 昭和6年 | 「東京派」での活躍により、小説・評論の分野で認められ、「三田文学」「詩と詩論」「今日の文学」等より執筆依頼が続き、中河与一主宰の「新科学的文芸」の同人として迎えられた。 | |

| 昭和8年 | 坂口安吾等と同人誌「桜」創刊。小説「をろち」を連載。 |

3 純情と無頼のとき 昭和9年から昭和14年

| 年 | 文学活動 | 記事 |

|---|---|---|

| 昭和9年 | 雑誌「新潮」に『選手』を発表し、文壇デビューを果たす。 | |

| 昭和10年 | 「三田文学」時評担当となる。 | |

| 昭和11年 | 「文芸年鑑」に初出。 | 「人民文庫」の徳田秋声研究会に参加し、検挙される。 |

| 昭和13年 | 中国大陸へ旅行 | |

| 昭和14年 | 「大陸開拓文芸懇話会」会員となる。 『大学』『少女』出版。 |

大陸開拓文芸懇話会の一員として中国大陸へ行く。この時、満映女優 李香蘭と知り合う。 |

4 兵戎のとき 昭和15年から昭和20年

| 年 | 文学活動 |

|---|---|

| 昭和15年 | 『強い男』出版。 |

| 昭和16年 | 『銃について』『学生の情熱』出版。これらは、戦地の彼に代わって、丹羽文雄、石川達三、井上友一郎等友人の尽力によって刊行された。 |

5 飛翔と安定のとき 昭和21年から昭和58年

| 年 | 文学活動 | 美術活動 | 記事 |

|---|---|---|---|

| 昭和22年 | 小川美好嬢と結婚。 | ||

| 昭和23年 | 長男和男誕生。 | ||

| 昭和24年 | 長女良子誕生。 | ||

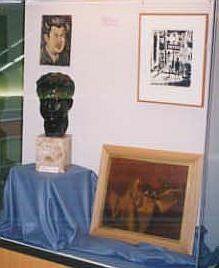

| 昭和25年 | チャーチル会会員となり、絵画制作を始める。 | ||

| 昭和26年 | 美術評論家連盟理事に就任。 | ||

| 昭和27年 | ニース国際ペンクラブ大会に日本代表として参加。 | 次女友絵誕生。 | |

| 昭和28年 | 日本文芸家協会理事に就任。 | ||

| 昭和31年 | 巴里に一年ほど滞在し、藤田嗣治等画家たちと親交を深めるとともに、自らも絵画教室に通い、多くの美術作品を制作した。 | ||

| 昭和33年 | 三女青絵誕生。 | ||

| 昭和34年 | 銀座で長年の夢であった「現代画廊」の経営を始める。 | ||

| 昭和40年 | 日本文芸家協会代表としてソ連作家同盟の招きで訪ソ。 | ||

| 昭和41年 | 日本ペンクラブ専務理事、近代文学館理事に就任。 | 栃木県笠間市に文学碑完成。 | |

| 昭和42年 | 脳血栓の為倒れるも、半年間のリハビリにより回復。 | ||

| 昭和47年 | 日本文化研究国際会議の運営委員会代表委員として活躍。 | ||

| 昭和48年 | 日本ペンクラブ副会長に就任。 | ||

| 昭和56年 | 軽井沢で脳血栓再発。 | ||

| 昭和58年 | 飯田橋警察病院で永眠。西武所沢霊園に眠る。 |

展示期間:平成7年4月22日(土曜日)から5月7日(日曜日)